我是从业者,长期专注测试工具发展动态,深切认识到,增强产品可靠性这一关键任务,不是仅靠新版下载就能简单达成的,事实上,它贯穿于精准把握需求、细致测试、收集与分析用户反馈的整个过程,真正的可靠性,建立在严谨完备质量保障体系及真实贴合实际用户场景验证这两大坚实基础上 。

在需求阶段,要清晰明确可靠性指标,在设计阶段,同样要清晰明确可靠性指标,比如说,针对高并发场景,要精准设定具体的响应时间标准,针对高并发场景,还要精准设定具体的崩溃率标准。

在开发过程当中,不去开展单元测试之外,还得要持续地进行集成一个测试,借助自动化相关工具每日构建验证,凭借这个去确保代码合并不引入重新的问题。而这就需要团队建立起严格的质量门禁。

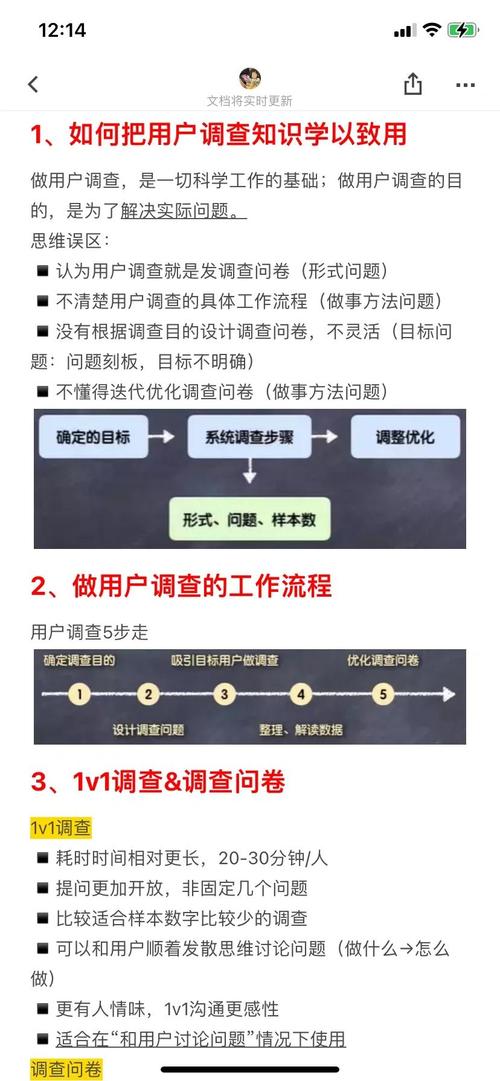

必须尽可能模拟真实用户环境在测试环节,完成常规功能测试之后,还需专门开展压力测试、兼容性测试以及安全漏洞扫描等工作,例如,针对各种各样不同的操作系统版本以及硬件配置,要展开大规模的兼容性测试,以此来发现潜在的内存泄漏或者性能下降等问题。

在产品持续优化进程里,用户反馈有着关键作用,要搭建便捷问题上报渠道,针对收集到的崩溃报告,以及使用过程中出现的痛点,快速展开精准定位,然后予以修复。

版本发布以后,利用灰度发布机制逐步地、按部就班地拓展用户覆盖范畴,与此同时紧密关注、时刻留意监控各项性能指标,只要一发觉问题,马上回滚存在问题的版本,以此将可能产生的影响降到最小程度 。

团队协作里,你一般会运用哪些特定办法,去提前发觉并预防潜藏的可靠性问题呢,欢迎分享你的实践经历。